スクール特集(実践女子学園中学校の特色のある教育 #5)

アクションにつなげたい! アイデアを形にして行動に移す「ユネスコ委員会」

実践女子学園中学校は2022年、「ユネスコスクール」に認定。2023年に立ち上げた「ユネスコ委員会」の活動を取材した。

実践女子学園中学校は2022年11月、ユネスコスクールに認定された。ユネスコスクールとは、ユネスコの理念を実践するための国際的な学校ネットワーク。加盟校は、国連が定める「国際デー」に合わせた活動を年2回以上行うことが求められている。2023年に立ち上げたユネスコ委員会やユネスコスクールとしての活動について米倉晋一先生(ESD推進部)とユネスコ委員の生徒に話を聞いた。

生徒主導でアクションを起こす「ユネスコ委員会」

ESD(持続可能な開発のための教育)を推進している同校では、その一環として2020年に探究型授業「未来デザイン」を導入した。

「アクティブラーニングが注目され始めた頃、本校でも教育のアップデートが必要だと考えました。教科の区分けに従って授業をするだけでなく、教科横断型や新しい時代に対応した教育を行うにはどうすればいいか考えた中で導入したのが未来デザインです。総合の時間を使えば教科横断もしやすく、中1から高2までの5年間を連続させたカリキュラムで行えます。さらなるESDの推進に向けて、教員だけでなく生徒も含めて学内全体の意識を変えていきたいと考え、そのツールとして必要だったのがユネスコスクールへの加盟です。ユネスコスクールに加盟したことで、教員も生徒も進んでいく方向がわかりやすくなったと思います」(米倉先生)

ユネスコスクールに加盟した翌年、中3から高2の有志生徒によるユネスコ委員会を立ち上げた。ユネスコ委員会では週1回ミーティングを行い、「世界環境デー」や「国際ガールズデー」にちなんだイベントの企画・運営などを生徒主導で行う。

▶︎米倉晋一先生(ESD推進部)

▶︎ユネスコ委員会の生徒たち

「未来デザインの授業は、インプットがメインです。世の中をサステナブルにするための課題を見出し、それをどのように解決するか考えます。高校1年次の選択制修学旅行は、目的地が抱えている問題について調べて解決のアイデアを考えることで、目の前に見える社会の問題は世界につながっているという意識を持つことが狙いの1つです。しかし、インプットして考えるまでで、行動に移すところまではいきません。一方、アクションがメインとなり、世の中をよくするために行動に移していこうというのがユネスコ委員会です。委員会といっても、クラスから必ず何人か選んで参加するというものではなく、現在31人が自主的に参加しています」(米倉先生)

2025年度は6月5日の「世界環境デー」に合わせて、6月9日から6月14日までを「実践環境ウィーク」とし、中高合同オンライン朝礼やニュースレターの発行、実践環境会議などの啓発活動をユネスコ委員が行った。「国際ガールズデー」にちなんだ活動としては、特別講座「JJスコレー」を夏休み中に開催する。

「JJスコレーは、実践女子大学の協力で有志生徒を対象に行う特別講座です。今年度は、ジェンダー専門の教員がワークショップを行います。そのほか、ユネスコ委員が進めているプロジェクトがいくつかあります。例えば、ファーストリテイリングが不要になった子ども服を集めて難民に送るために呼びかけている、“届けよう、服のチカラ”プロジェクトです。文化祭で本校を訪れる小学生に声をかけたり、委員が隣の小学校に行ってプレゼンをするなどして、昨年はかなりたくさん集まりました。フードロスへの取り組みとしては、本校で集めた食料品を特定非営利活動法人セカンドハーベスト・ジャパンに送って、食べ物に困っている人たちなどに届けています。パイロットが販売している海洋プラスチックを活用したボールペンをもっと売れるようにするためのアイデアを考えるなど、生徒たちから意見が出て様々なアクションが起きています」(米倉先生)

▶︎実践環境会議

ユネスコ委員の生徒4人にインタビュー

Yさん(高2 委員長)

Mさん(高1 副委員長)

Nさん(高2)

Gさん(高1)

――ユネスコ委員会に入ろうと思った理由を教えてください。

Nさん 中2の未来デザインで世界遺産などについて学んだことがきっかけで、少しずつ世界の問題に興味を持ったので中3のときに入りました。

Yさん 私は小学生のときにフィリピンに住んでいました。フィリピンでは有害物質が発生するという理由で、ゴミの焼却処分が認められていません。ですから、ゴミは処理場に運ばれますが、ゴミ山となって放置されていたのです。それを知ってから環境問題に興味を持ちました。私は中3でこの学校に編入したのですが、ユネスコの活動を知り、自分にも何かできることがあると思って高1からこの委員会に入りました。

Mさん 私は小学生の頃から環境問題に興味があり、中2のときにユネスコ委員会があると知りました。委員会に入れば、問題について知るだけでなく解決に向けて行動を起こせると思ったので、中3から活動しています。

Gさん 中学生のときにグローバル研究部に入っていたのですが、そこでユネスコの活動について調べる中で、ユネスコスクールについても知りました。もともと環境問題に興味があったので、委員会に入ってユネスコスクールとしての活動に積極的に関わりたいと思いました。

▶︎Nさん

――「実践環境ウィーク」や「実践環境会議」ではどのような活動をしましたか?

Yさん 今年の「世界環境デー」はテーマが「プラスチック汚染をなくそう」だったので、身近なものとして注目したのがペットボトルです。自分の水筒を持参する「Let’sマイボトルチャレンジ」を1週間かけて呼びかけ、ペットボトルをどれだけ買っているかアンケートを取ったり、環境への影響などをまとめて「実践環境会議」でプレゼンしました。

▶︎Yさん

Mさん 目に見える形でみんなの行動がわかるように、職員室前に木の絵を描いたエコツリーを飾って、葉っぱの付箋に「これからの環境のために一人ひとりができる事」を書いて貼っていく取り組みも行いました。

Gさん 図書館とのコラボ企画で、ペットボトルのキャップを使って本の栞を作るワークショップも開催しました。

▶︎エコツリー

――準備はどのように進めましたか?

Gさん 4月の下旬頃に活動が始まって、委員会としては週1回集まって話し合いました。スライドやニュースレターなど、担当するパートによっては毎日集まったり、会議の直前は家に持ち帰って作業することもありましたが、活動は楽しいので苦ではありません。

▶︎Gさん

――ニュースレターにはどんなことを書きましたか?

Mさん マイクロプラスチックが与える様々な影響について書きました。例えば、マイクロプラスチックを魚が食べて、それを人間が食べると体内蓄積されます。それは自分だけのことではなく、女性なら胎児にも影響することです。そこまで知らなかったので、今回調べてみて、次の世代にも悪影響が続くとわかったことが印象に残っています。

▶︎Mさん

――現状や問題を伝えるだけでなく、行動につなげるためにどんな工夫をしましたか?

Yさん 自販機は教室の前にあるので、みんな気軽に買っています。私自身はあまり買いませんが、必要なときもあるのでペットボトルを買うこと自体は否定していません。意識を変えるのは簡単ではありませんが、スライドの最後に「買う1秒前の判断が大事」と書いたので、本当に必要か考えてもらうきっかけになったらいいなと思っています。

Nさん 環境会議のイントロダクションとして、Yさんと一緒に10分ぐらいのプレゼンをしました。身近に思ってもらえることが重要なので、刺さる言葉を考えたり、衝撃的な映像を流したのも工夫した点です。鼻にストローが刺さったウミガメの映像は、よい反応が得られたと思います。

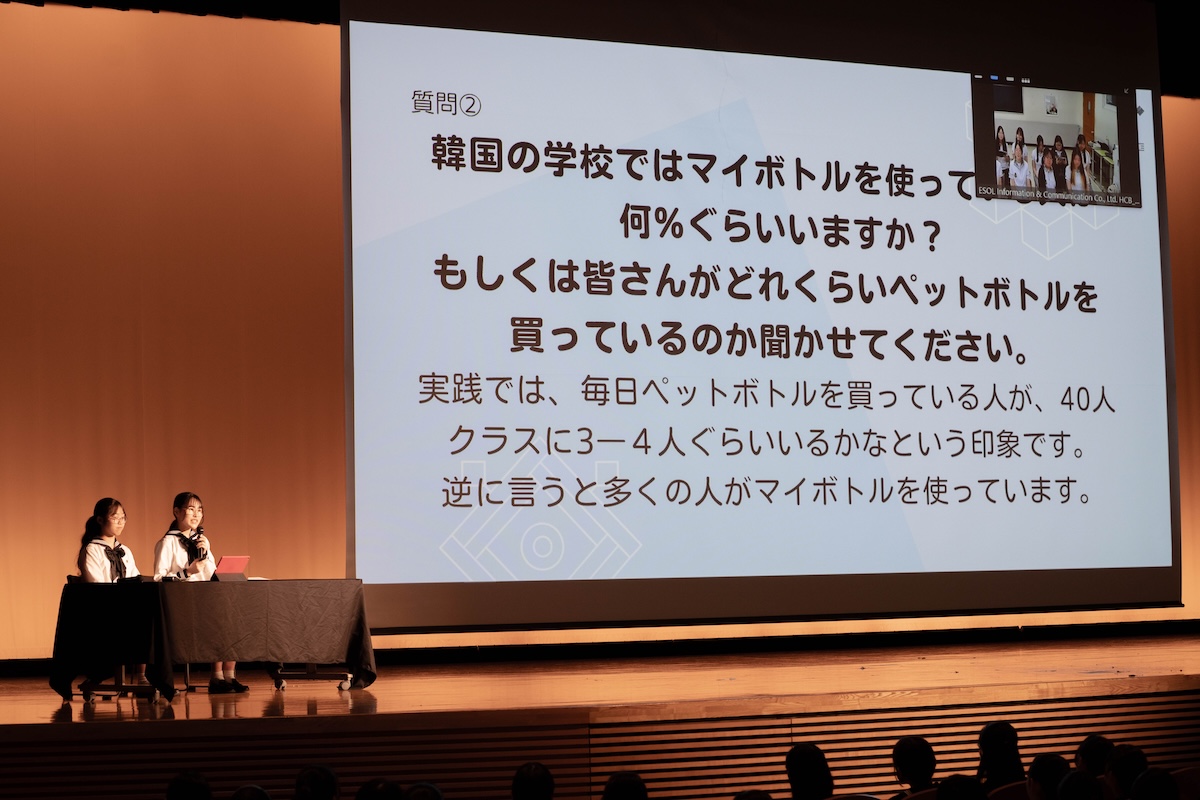

――韓国の「徽慶(フィギョン)学園女子中学校・女子高校」とのZoomを使ったインタビューはどうでしたか?

Mさん アンケートは事前に送って回答してもらいましたが、環境会議本番にZoomでつないだのはよりインパクトを与えたかったからです。韓国でも多くの人がマイボトルやタンブラーを使っているけれど、時々はペットボトルも買うという感じで日本とほぼ同じでした。

Gさん とても有意義でおもしろかったです。どんな内容だったら聞き手に響くか考えて、過剰包装やタンブラー割引などの身近な問題について聞きました。スターバックスコーヒーではタンブラーを持参すると割引されますが、その割引率が韓国の方がちょっとだけ大きかったです。そして、韓国ではスタバ以外のお店でもタンブラー割引が広がっていることがわかりました。ゴミ処理については日本と重なることが多いですが、分別が日本より少し細かいです。例えば日本では街中のゴミ箱にはペットボトルをそのまま捨てられますが、韓国では街中でもキャップを取ってラベルを剥がして捨てます。

▶︎韓国「徽慶(フィギョン)学園女子中学校・女子高校」とのZoomインタビュー

――環境ウィーク後、どのような変化を感じていますか?

Mさん 環境ウィークを行うにあたり、自分がリサーチしたりニュースレターなどで発表するのだから、まず自分が行動しなければと思い、今まで以上にしっかりと必要か必要でないか考えるようになりました。

Gさん 環境ウィークは、ユネスコ委員会ができてから毎年開催していて、周囲の環境問題に対する知識は確実に増えていると感じます。知識はあるけれど行動につながっていないのが現状なので、私たちのこれからの活動によって行動につなげられたらいいなと思っています。伝わっている実感はあるので、あと1歩です!

――ユネスコ委員会に参加して、自分自身が変わったと感じることはありますか?

Nさん 環境会議を何度か経験して、発言したり、みんなの前でスピーチをするときに緊張しなくなりました。以前より、積極性も出てきたと感じています。

Yさん 委員会だけでなく授業でも、伝えたいことを簡潔にまとめてプレゼンする能力が上がったと感じます。気候変動やプラスチック汚染などが、環境汚染という大きな括りの中で原因としてつながりがあることも実感できるようになりました。例えば、日本は燃やすサーマルリサイクルもリサイクルとしてカウントしていますが、世界的にはリサイクルとして認められていないという指摘もあります。燃やすことで空気汚染やCO2の排出につながるので、環境問題は関連があることを実感しています。

Mさん 環境会議や環境ウィークなどの活動を通して、多くの人の心を動かすためにどんなことをすればいいか、いろいろな角度からアイデアを考えられるようになったと思います。何かを教えるだけではダメで、知ってもらった後にどう行動してもらうかを考えることが大切です。現状を知ってもらった後に、どんなことしてもらうかまで考えてアイデアを出せるようになりました。

Gさん 自分のスキルとしては、人に伝わるプレゼン能力や資料をまとめる力が身につきました。ユネスコ委員会では周りが活発に意見を出すので、思いついたらとりあえず言ってみようという気持ちになれて、アイデアを出すハードルが下がったと思います。日常生活の中では、環境のことを考えながら買い物をするようになりました。例えば、百貨店で制服を買うときに過剰包装が気になったりして、自分の意見が出てくるようになったのも変化の1つです。

――パイロットとのコラボ企画について教えてください。

Mさん 日本に漂着した海洋プラスチックを使ったボールペンが販売されていますが、委員から「趣旨はいいのに、あまり知られていないからもったいない」という意見が出ました。環境問題に取り組んでいるよい商品なので、私たちでもっと売れるようにアイデアを出していきます。

Yさん 回収された漂着ゴミの色をそのまま活かしているので、色で引きつけることが難しい商品です。そこを女子中高生の目線で、もっと売れるデザインなどを考えていこうと思っています。

――将来についてはどのように考えていますか?

Gさん 大学に進学して、マーケティングや行動経済学を学びたいと思っています。委員会の活動を通して環境への意識が高まり、スーパーなどでも環境に優しい商品が目に付くようになりました。ですが、そのような商品は必ずしも売上がよいとは限らないので、売上を伸ばせるようなマーケティングを学びたいです。

Mさん まずは英語を頑張ります。小学生の頃から社会問題に興味があり、日本だけでなく世界全体の環境問題に興味があるので、他国の問題を考えるときに英語が必要になると思うからです。

Nさん 大学受験が終わったら、世界に出てユネスコ委員会で学んだことを実際に見に行きたいです。1年留学なのか短期留学なのかはまだ決めていませんが、どこかの国に留学したいと思っています。

Yさん 私はJリーグが好きで、ほぼ毎週試合を見ています。Jリーグでも気候変動に対するアクションに取り組んでいるので、自分の趣味と結びつけて考えたていきたいです。車も好きなので、将来は電気自動車や水素エンジンなどに携われたらいいなと思っています。

<取材を終えて>

4人の話から、ただ伝えるだけでなく、どうしたら行動に移してもらえるか考えて活動していることが伝わってきた。パイロットのボールペンは、海洋プラスチック問題に対してアクションを起こさねばという強い思いが込められた日本初の試みだが、まだ知らない人も多いかもしれない。女子中高生目線のアイデアで、どのようなデザインに変わるのか注目したい。