スクール特集(文化学園大学杉並中学校の特色のある教育 #15)

2025年4月に学校併設の教育研究機関を設立! 2026年度には新コース誕生

文化学園大学杉並中学校は、2025年4月に学校併設の教育研究機関を法人として立ち上げ、2026年度から高校に新コースを設置する。研究機関設立の背景や活動内容を取材した。

文化学園大学杉並中学校は、2015年に日本で初めて「ダブルディプロマ(DD)コース」(カナダと日本の卒業資格を取得できるコース)を導入し、2021年には課外活動団体「Bunsugi STEAMプロジェクト」を発足。時代やニーズの変化を見据えた教育改革を進める同校は、2025年4月に学校併設の教育研究機関を法人として立ち上げる。「文化杉並教育イノベーションセンター(BSICE)」設立の背景や活動内容、BSICEと連動した新コースについて、教育イノベーションセンター長となる同校の染谷昌亮先生、センター長補佐としてサポートする教育学者の上松恵理子さん、パートナー企業として参画するトータルメディア開発研究所の高橋伸幸さん、同校の卒業生でありBSICE立ち上げメンバーとして参画する岡本永真さんに話を聞いた。

教育研究機関「BSICE」設立の背景

DDコースやSTEAMプロジェクトの成果を受け、同校だけでなく日本の教育全体に貢献したいという思いから教育研究機関を設立することになったと染谷先生は語る。

「本校での学びの質をさらに上げたいという思いもありますが、教員たちが開発したよい教育プログラムが、本校の生徒にしか伝わらないのはもったいないという思いが以前からありました。本校での取り組みを学術的にとりまとめて、社会的に発信することができれば、もっと広く知ってもらうことができます。その発信を受けて同様の取り組みを行う学校が増えてくれば、他校も本校もより成長できるのです。日本の教育業界全体を盛り上げたいと考えて、教育研究機関を立ち上げることにしました」(染谷先生)

▶︎染谷昌亮先生

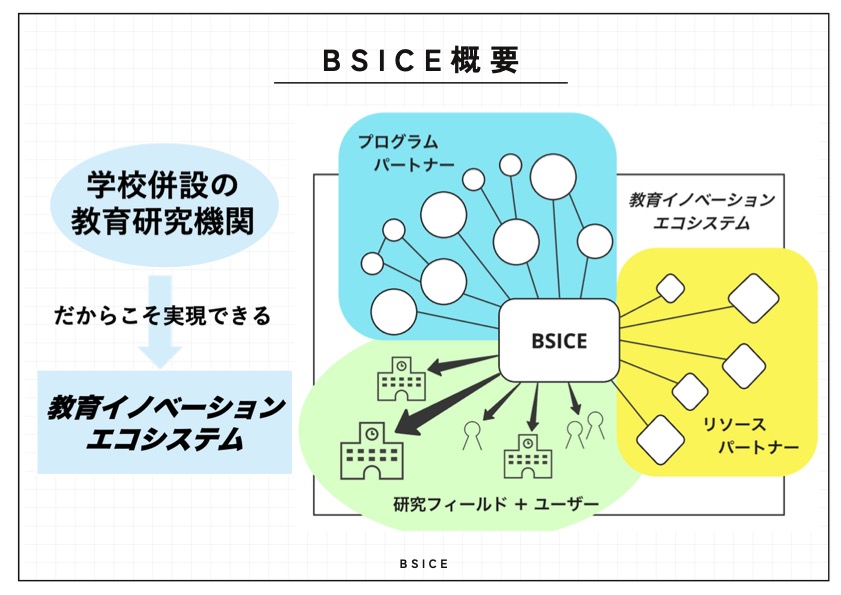

法人として立ち上げる「文化杉並教育イノベーションセンター(Bunka Suginami Innovation Centre for Education)」は、英語名の頭文字をとって「BSICE(ビーエスアイス)」を略称としている。従来の教育研究は、学者が現場と離れたところで行うことが多かった。一方BSICEは、学校現場そのものをフィールドとする研究機関であるため、現場に根差した教育研究を行うことができる。

「STEAMプロジェクトを通して、学校教育に関心を持っている企業等の団体がたくさんあることを知りました。ですからBSICEでは、日本の教育をよりよくするための仕組みやプログラムに関するアイデアを持った企業や大学、NPO、自治体、社会活動家の方たちと直接パートナーシップ協定を結んで教育研究に取り組みます。またBSICEの活動に共感し、物品やシステム、研究費などを提供してくださるリソースパートナーの皆様にもご協力いただきます。日本の教育をよりよくしていくことが、まわりまわってパートナーの方たちにとっても有益な結果になると確信しているので、まずは多くの方にBSICEを知っていただきたいです。プログラムパートナーやリソースパートナーの協力で研究開発したことを本校をはじめとする学校現場で展開し、そこで得た知見を全国の学校に発信していきます」(染谷先生)

「学校から社会の明日を照らす」

タグライン「学校から社会の明日を照らす」には、教育の可能性を信じるBSICEの強い思いが込められていると染谷先生は語る。

「これだけ社会が変わっているのに日本の教育は遅れていると言われると、私も同意せざるを得ません。ただ、その表現の裏にある『社会の変容が先にあって、その変容に合わせて人材を輩出するのが学校の役割だ』という考えには違和感を覚えます。社会の変容を生むのは、常に『人』です。そしてその『人』を育む場こそ、『学校』です。つまり、『学校』には社会をより良くするポテンシャルがあります。社会の変容に合わせて学校を変えようとする消極的な態度ではなく、『よりよい学校作りを通じて社会を明るく照らしていく』そんな前向きな態度で、BSICEは教育イノベーションを推進します」(染谷先生)

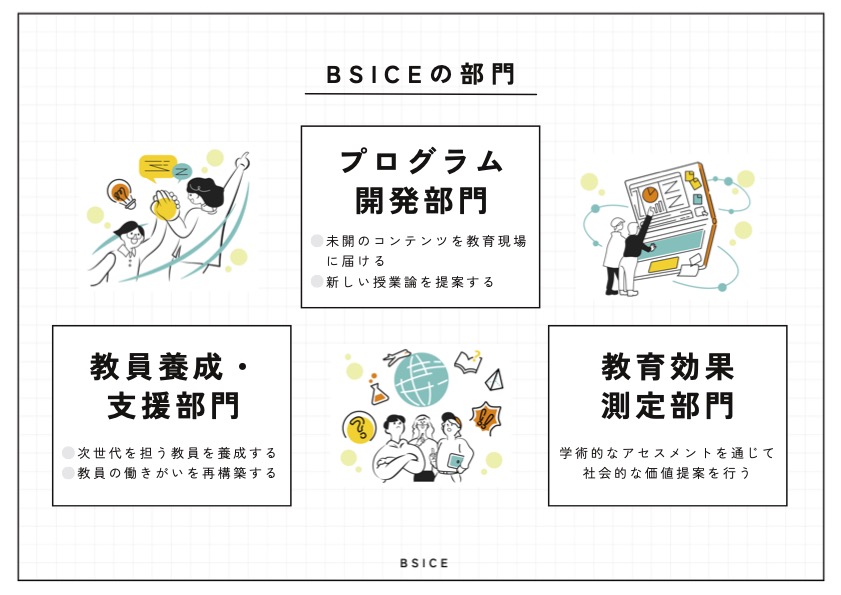

BSICEには「プログラム開発部門」「教員養成・支援部門」「教育効果測定部門」という3部門があり、すでにいくつかの先行研究を実施しているという。

「プログラム開発部門では、学校で扱うべきなのに現行の教育課程に収まりきっていない知識や、まだ社会的に注目されていないが今後の社会を担う上で必要なスキルなどを、正しく取り扱えるプログラムを作ります。また、従来の教科学習に関する新しい授業論の提案も行えたらと思っています。すでに試行しているのが、株式会社トータルメディア開発研究所の高橋さんと取り組んでいる博学連携プログラムです。学校と博物館の連携により生まれる新しい学びの価値を社会的に発信し、博学連携コミュニティを全国展開しています。情報化社会の今だからこそ、学習における情報収集の際にはインターネットに頼りがちですが、実物に触れることでしか得られない感性や美意識があり、それを求めることができるのが博物館なのです。博物館にはいろいろな使い方があります。本校と同じプログラムを全国に広めるということではなく、博物館を活用することで新しい学びを創出できるということを発信していきたいです」(染谷先生)

「教員養成・支援部門」では、新しいコンセプトの学びを設計・実践する教員を育てるほか、教員をサポートする仕組み作りも行っていく。

「教員養成・支援に関しては、東京学芸大学教職大学院総合教育実践プログラムと協働し、対話型授業検討会を3年前から実施しています。学習者が何をしたいと願っているのかなど、学習者の視点で授業の価値を深掘りしていく研修会です。また、本校が提携しているカナダ・ブリティッシュコロンビア州の教員と授業デザイン研究会を行って、授業論のアップデートを図っていきます。心の状態を可視化するスマートAIウォッチを活用した教職員支援については、すでに企業とトライアルをスタートさせました。心の疲れや落ち込み具合をAIで分析することで、教員のヘルスケアをサポートするツールです。教育効果測定部門では、他部門で行ったことをやりっぱなしにせず、効果を測定して理論化していきます」(染谷先生)

海外と比べて周回遅れの教育を逆転に向けてサポート

BSICEのセンター長補佐には、博士(教育学)の上松恵理子さんが就任。上松さんは、中・高の教員を経て大学の教員となり、文部科学省委託事業欧州調査主査、総務省プログラミング教育事業委員を歴任。海外の学校を年間約200校視察し、教育現場での経験を活かしなが

ら日本の教育について多角的に調査研究を行ってきた。

「BSICEで先生方がやりたいことを存分にやれるように、企業や論文を紹介するなど、学者の視点も入れて成果やエビデンスを出すためのサポートをしていきたいと考えています。海外から見ると日本の教育は周回遅れですが、このような活動が広がれば一気に逆転できるかもしれません。例えばスウェーデンでは、著名な絵本作家とZoomで授業を行っています。教員免許を持っていないけれど日本や世界を動かすような人と触れる機会を作るためには、システムの素地をしっかりと作ることが必要です。文杉の生徒だけでなく、地球上でみんなが幸せになるためのプログラムを、BSICEから発信できるようにサポートしていきます」(上松さん)

日本では系統的に授業が行われていないことが、海外と比べて遅れている要因の1つだと上松さんは語る。

「小学校でいくらよい授業をしても、多くの場合はそこで途切れてしまっています。タブレットが1人1台用意されるようになり、新しいことを単発で行う機会は増えてきました。しかし、『あの先生だからできた』『このツールを使ったから成功した』という段階で止まってしまい、どの学校でも取り入れられるような教育プログラムとしては確立できていないケースがほとんどです。研究授業後に報告書もたくさん提出されますが、よい授業をしても多くのケースが埋もれてしまっています。日本の教育をよくするためにはよい授業やプログラムを全国の学校とシェアしていくことが必要であり、その役目を果たせるのがBSICEだと思っています」(上松さん)

▶︎上松恵理子博士(教育学)

研究活動に欠かせないパートナー

BSICEの研究活動に欠かせないのが、企業や大学などのパートナーである。パートナー第1号の株式会社トータルメディア開発研究所は、同校と協働で「博学連携プログラム」をトライアル実施している。

「当社は、博物館と学校をつなぐサイエンスコミュニケーターの役割を担っています。福岡市科学館では、開館当初から指定管理者として運営業務を推進してきましたが、子どもたちがゲームセンターへ行く感覚で科学館を訪れていることを知り、ショックでした。やはり週末の娯楽として利用する人がとても多かったのです。科学館としてのポテンシャルを発揮し、価値を保つためには、独自の学習プログラムを開発することが必要だと感じました」(高橋さん)

サイエンスコミュニケーターとしての役割は、プログラムのデザイン、コミュニケーション、フィードバックの3つだと高橋さんは語る。

「印刷物や印刷技術の歴史について紹介する印刷博物館で行った『新しい価値の創造』をテーマにしたプログラムは、展示されている印刷資料を多様な視点で捉え、創造性をもって相手に資料の魅力を伝えることを目指して設計しました。プログラム設計に向けて、半年間かけて文杉の先生方と印刷博物館の方たちとすり合わせを行っています。実践の場では、先生方だけでなく学芸員の方とも生徒たちがコミュニケーションを取れるようにつなぎ、生徒たちがアウトプットしたことへの評価も当社が行いました。当社はTOPPANグループ企業の一員なので、さまざまな分野の企業と学校をつなぐことも可能です。技術開発はできても、社会実装ができない企業が多くあります。そのような企業に知ってほしいのは、学校は社会実装に適しているフィールドだということです。社会とのつながりを考えている学校に学習プログラムとして紹介すれば、企業にとっては社会との接点を得ることができ、学校は先進的な教育を行うことができるようになるでしょう」(高橋さん)

▶︎株式会社トータルメディア開発研究所経営企画室 高橋伸幸チーフディレクター

卒業生や保護者も重要なヒューマンリソース

BSICE立ち上げメンバーとして、卒業生の岡本永真さん(大学2年生)も参画している。

「岡本さんは、2020年にSTEAMプロジェクトを立ち上げたときに、盛り上げてくれた生徒の1人です。多くの生徒が企業連携の伴うプロジェクトに日常的に取り組んでいますが、そのベースを作ってくれたのが岡本さんです。卒業と同時に声をかけてSTEAMプロジェクトの指導員として入ってもらい、現在は中学2年の学年プログラムも担当してもらっています。このことが象徴するように、BSICEでは、生徒たちが多様な人材と関わりながら学ぶ場を多く設計していく予定です。その意味では、卒業生や在校生の保護者の皆様も、大切なパートナーであると言えます。企業を中心に広がっている「アルムナイコミュニティ」という概念を、学校教育に適応することを提案していけたらと思います」(染谷先生)

同校が行っているSTEAMプロジェクトは、プロセスを教員が定義しないオープンな探究である。大人が指示をすることなく、生徒たちが自分の興味や課題意識を原動力に動いた結果、外部イベントに呼ばれたり、多くのコンテストで入賞している。そのような活動の中で、岡本さんも大きく成長できたという。

「私自身がオープンな探究を通して大きく成長できたので、このような学びや体験をもっと多くの人にしてほしいですし、皆さんが成長できる環境になるようにサポートしていきたいです。大人が指示をせずに生徒たちにゆだねることは、とても素敵なことだと思います。やりたいことがあれば本気で学びますし、その経験を通して得たことは何らかの力になって、やがて生きていく力になっていきます。私は教員ではないので、型にはまることなく、一緒に本気で学ぼうという姿勢で、主体的に情熱を持って学べる場を作っていきたいです」(岡本さん)

▶︎岡本永真STEAMプロジェクトメンター

2026年度から高校で新コースがスタート

BSICE設立と連動して、2026年度には高校に「イノベーションリーダーズコース」が誕生する(設置構想中)。

「日本では見られないようなカリキュラムになり、授業の半分ぐらいはパートナーの方たちに行っていただく予定です。コンテンツレベルも変わりますし、生徒たちが接する大人の幅も*一条校では見られないスタイルになるでしょう。BSICEの研究フィールドでもある新コースが、日本の教育をよりよくするために作ったものであることに共感してくださるご家庭や1期生となる生徒と共に、新コースを作り上げていきたいと考えています」(染谷先生)

*一条校:学校教育法の第一条に掲げられている教育施設の種類およびその教育施設の通称

新コース以外の生徒にとっても、BSICEは教科学習や課外活動の充実という面でよい影響を与えるという。

「BSICEがあることで、教員たちがリソースを得やすくなります。『こんな授業をしたい』という思いをBSICEに相談すれば、企業連携などが円滑に行われます。また、カリキュラムの中に入り切らない部分を課外活動で実践する機会も作りやすくなるでしょう。課外活動は教科学習と違って、評定の対象ではありません。それでも学びたいと思う気持ちがあるのは、とても素晴らしいことです。課外活動での事例が社会的に評価されれば、教科に内包される可能性もあると考えています。2025年度は、パートナーとの共創事例の創出、独自の教員養成・支援制度の開発などを進めていきます。文杉という枠を超えて全国に広がるように、多くの方に関心を持っていただけたら嬉しいです」(染谷先生)

<取材を終えて>

新コースは教育研究のフィールドとして、新たなプログラムを試す場でもある。そこに不安を感じる保護者もいるかもしれないが、これまで同校が開発し、実践してきた教育プログラムはすでに成果が出ている。それらをベースに学者や企業のサポートを受けて開発された、先進的なプログラムをいち早く体験できることが大きな魅力だと感じた。新コースのスタートに向けて、BSICEの活動に注目していただきたい。

この学校のスクール特集

英語初心者でもカナダの教育が受けられる! 培った英語力で、幅広い進路を実現

公開日:2025/11/25

英語初心者でもカナダのカリキュラムが学べ、力をぐんぐん伸ばす英語教育

公開日:2025/5/23

カナダのカリキュラムが学べる環境で、英語初心者~上級者全員がレベルアップ!

公開日:2024/6/13

95人の社会人が高校生のために集結!対話から始まる「キャリア探究」

公開日:2023/10/17

カナダの学びを取り入れ、英語初~上級者全員がレベルアップ!

公開日:2023/5/11

まだ世の中にない〝価値あるもの″を創り出す!課外活動「STEAMプロジェクト」

公開日:2022/10/17

豊富な英語の授業数×ネイティブ主導。どのレベルの生徒も確実に英語力アップ!

公開日:2022/4/27

生徒が自ら新しい価値を創り出す! 「STEAMプロジェクト」

公開日:2021/5/31

ネイティブ主導の英語教育で、初~上級者全員がレベルアップ!

公開日:2021/4/5

カナダと日本の高卒資格が得られるDDコースの学びを中学のうちから体験

公開日:2020/7/30

世界で通用する英語教育と自分の価値を磨く「感動」教育を実践

公開日:2020/4/7

カナダ式授業に慣れる新コース

公開日:2019/5/9

英・算1科から適性検査型まで個性を活かせる多彩な入試

公開日:2019/5/30

未来に向けた教育改革が始動!多様な生徒を受け入れる入試を展開

公開日:2018/7/17

カナダと日本の高校卒業資格取得可能 「ダブルディプロマコース」1期生が大躍進!

公開日:2018/7/17

共学化と新プロジェクトで一歩先を行く学力が育つ!

公開日:2017/8/29